- 무료배송소득공제

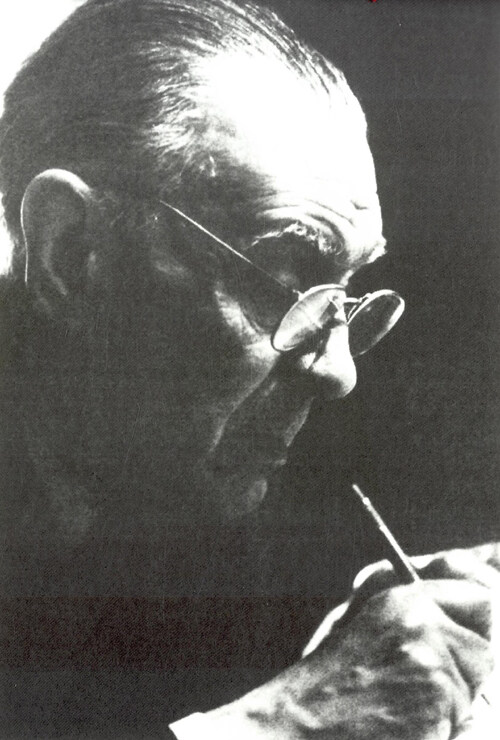

- 호르헤 루이스 보르헤스,윌리스 반스톤 (지은이),서창렬 (옮긴이)마음산책2015-08-25원제 : Borges at Eighty: Conversations (1982년)

|

이전

다음

종이책전자책 10,530원

- 정가16,800원

- 판매가15,120원 (10%, 1,680원 할인)

-

카드혜택가10,584원

- 마일리지840원(5%) + 멤버십(3~1%)

- 배송료무료

기본정보

기본정보

편집장의 선택

편집장의 선택

"이렇게밖에 설명할 수 없어 죄송합니다"

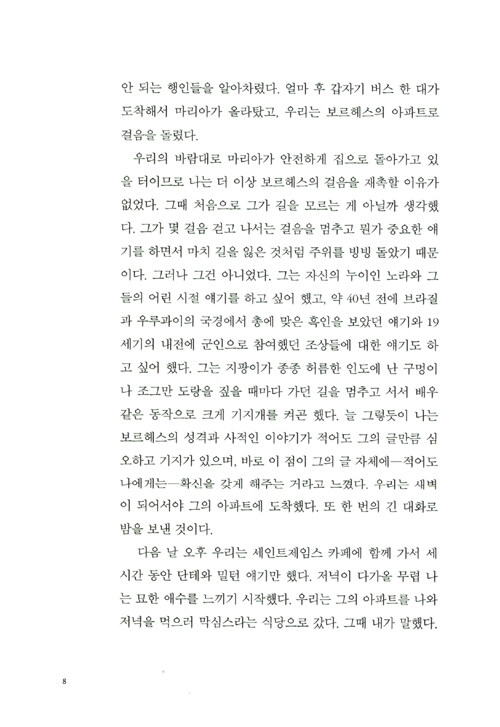

작가 보르헤스가 말년에 나눈 대화를 묶은 책이다. 애초 이 책을 소개할 수 있을까 걱정하기 시작했는데, 책을 읽으면 읽을수록 과연 이 책을 소개해도 되는 걸까 싶은 의구심에 사로잡혀 여전히 빠져나오지 못했다. 그의 작품이 “미로와 수수께끼로 가득하고, 심지어 짓궃은 속임수도 있다”는 평을 듣듯, 그가 “이 세상의 많은 것들에 늘 당황하고 깜짝 놀”라듯, 그의 말을 읽고 듣는 독자도 마땅한 출구를 찾지 못해 당황하기 십상이다.

“보르헤스를 읽는다는 것은 모든 방향으로 뚫려 있는 정신을 만난다는 것을 의미한다”는 문학평론가 황현산의 설명을 들으면, 내가 느낀 의구심과 독자가 마주할 당황스러운 상황이 조금은 이해가 되지만, 피식 웃고 고개를 끄덕이면서도 내가 왜 그러는지 말로 설명할 수 없는 상황을 달갑게 여길 이는 많지 않을 게다. 보르헤스의 마법(이렇게밖에 표현하지 못하겠다.)은 여기에서 시작되는데, 골치 아프고 멀미가 나야 할 상황인데도 다음 이야기가 계속 궁금하고 이전 이야기가 쉼 없이 떠오른다. 이렇게 소개하는 게 (만약 그런 게 있다면) 이 책의 핵심에 가닿았다고는 전혀 생각하지 않지만, 어쩐지 보르헤스라는 구체적인 사람을 알게 되었다는 느낌이 든다면, 나만의 착각 혹은 얼치기 독자의 거짓말일까. 이렇게밖에 설명할 수 없어 죄송하지만, 그런대로 어쩔 수 없는 일이다.

- 인문 MD 박태근 (2015.09.01)

시리즈

시리즈

마음산책의 '말' 시리즈 (총 32권 모두보기)

- 토니 모리슨의 말 - 노벨문학상 수상 작가의 생애 처음과 마지막 인터뷰

- 레이먼드 카버의 말 - 황무지에서 대성당까지, 절망에서 피어난 기묘한 희망

- 아니 에르노의 말 - 사회적 계급의 성찰과 자전적 글쓰기의 탐구

- 옥타비아 버틀러의 말 - 희망으로 연결된 SF 세계, 우리의 공존에 대하여

- 김혜순의 말 - 글쓰기의 경이